【私の工夫】学年団で取り組む道徳科の授業~OJTの取組を活かして~

津山市立久米中学校 指導教諭 猪頭 弘康(所属・職名は執筆時)

1 はじめに

本校では平成30年度津山教育事務所「授業力パワーアップセミナー」に参加するため、OJTチームを結成し、若手教員の授業力の向上に努めた。全校で8クラスの小規模校だが、5人の若手教員(数学・社会・理科・保健体育・養護)がセミナーの対象に該当し、2学期に研究授業を実施した。何度も指導案検討をし、授業後の研究協議で活発に意見を交わした。

このチームの特色は管理職の他、校長経験者の再任用教諭、津山市授業改革推進員の指導教諭をスーパーバイザーとし、豊富なアドバイスをいただけたことである。最初は忙しい日々の中で指導案を作っては書き直していた若手教員たちが、互いの授業を見学する中で刺激し合い、成長していった。

「誰が見てもわかりやすい指導案づくり」を目線として、指導案を作成した。日ごろはあまり授業をしない養護教諭がLGBTに対する理解を深める内容の学級活動の授業をするなど、教科を越えて学び合うことができた。

2 OJTの取組を活かした道徳科の授業の実践(2年団の取組)

OJTの取組を学年団の道徳科の授業で活かそうと考えた。私の所属する2年団の構成は、新採用教諭(20歳代・数学)と採用4年目の教諭(20歳代・理科)、特別支援担当教諭(50歳代・英語)と私(50歳代・社会)の4名であった。1学期は20歳代の担任二人が道徳科の授業をしていたが、2学期の研究授業後はそれぞれの教員の個性を活かして、ローテーションで二つのクラスの道徳科の授業を行った。

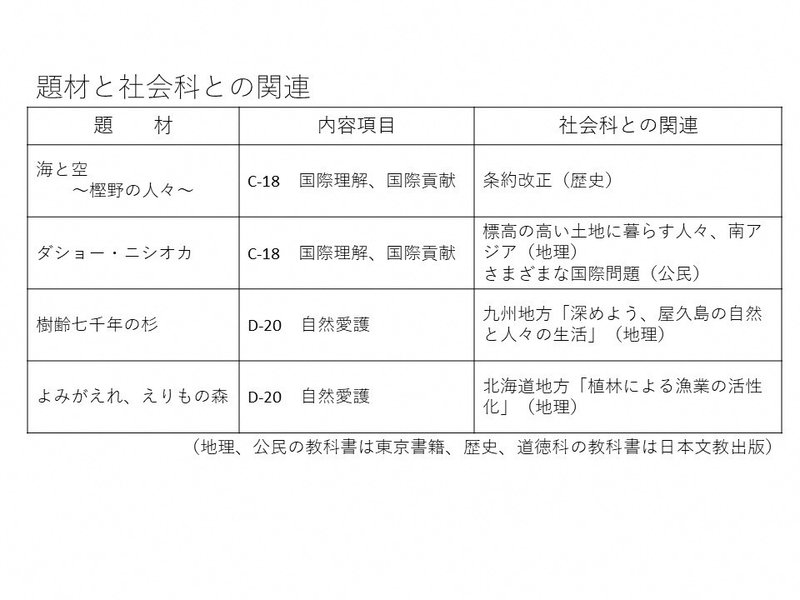

私は社会科と関連が深い教材を担当し、4回の授業を実施した。道徳科の学習指導要領の中で、社会科と関連する内容項目は「C 主として集団や社会との関わりに関すること」「D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」を中心に多い。この中で校内の研究授業では、「C 主として集団や社会との関わりに関すること」の中の「国際理解、国際貢献」の項目を扱う授業をすることにした。

「海と空~樫野の人々~」を題材にした授業では、導入でノルマントン号事件と関連させて発問し、終末では当時開催されていたラグビーワールドカップ日本代表チームの合言葉「ONE TEAM」を使ってまとめを試みた。「国際人として生きていくために、私たちはどんなことを大切にすればよいだろう。」という発問に対して、生徒は深く考えることができた。

他の2年団の教員も自分の教科や生徒の体験活動に関連することを基に授業を組み立てた。職場体験を担当した理科教諭は「自己理解」「思いやり」「社会参画」が「勤労」を構成する道徳的価値であると考え、「『自分』って何だろう」「夜のくだもの屋」「行動する建築家 坂茂」「小さな工場の大きな仕事」を題材にして、相互の関連を意識しながら授業を組み立てた。英語教諭は「さよなら、ホストファミリー」を題材にして、英語力だけでなく自国の歴史を理解し、伝統や文化を継承しようとすることの大切さを考えさせた。数学教諭は「ネット将棋」を題材にして、中学生と最も年代が近い感覚で、後悔や反省、相手に対する思いやり、誠実に行動することの大切さを自覚させた。

学年団の教員全員が互いの授業を見学し合うことは時間割の都合上困難であったが、時間の許す限り授業を見学し合い、意見を交流した。また、このような学年団の取組を多くの生徒が肯定的に受け入れていることがアンケートの結果からうかがえた。こうして互いに刺激し合い、生徒たちとともに教員同士が道徳科の授業に取り組むことができた。

3 まとめ

OJTの取組に努力した若手教員の中には、市教委主催の研究会等で研究授業を受け持つなど、さらに工夫した指導案づくりや授業実践を通して成長を続けている者もいる。また、学年の道徳科の取組では、4年目の教諭がメンター的存在に成長し、新採用教諭に指

導・助言を行った。私自身もOPPシート(学習者の学習履歴を中心とした評価シート)を活用した振り返りと評価の実践、ICTの活用等、若手教員から学ぶことも多い。前向きに日々活動している若手教員を見ると、自分自身の初心を思い出し、エネルギーが湧き

出てくる。若手教員とともに成長し合える環境づくりを今後も進めていきたい。

『教育時報』令和2年5月号「私の工夫」で紹介された実践です