【私の工夫】家庭との連携から道徳教育を深める

岡山市立上道中学校 教諭 竹原 契(所属・職名は執筆時)

1 はじめに

本校の保護者は学校教育に理解があり、PTA活動に協力的である。「地域で子どもを育成する」という地盤があることと学校行事に保護者や地域を巻き込む仕掛けを常に考えて行ってきたことが今日の状況をつくっていると考える。

平成30年度、令和元(平成31)年度の本校の取組として、「特別の教科 道徳」の完全実施に向け、道徳の授業研究を校内研究の柱とした。その中で、授業の内容や生徒の考え、感想を保護者に伝え、家庭と連携しながら道徳教育を行うことができないかと考えた。

そこで保護者に学校で行われている道徳の授業に関心をもっていただくとともに、家庭の中で「よりよい生き方」について子どもと語れる機会をつくるために次の2点に重点を置いた。

(1)道徳の授業についての情報発信

(2)道徳の授業から保護者と生徒とのかかわりを深める

今、学校でどのような道徳の授業が行われているのか、どんな発言や考えが生徒から出たのかを保護者にありのままに伝え、保護者がその授業の内容と生徒の発言や考え方を知ることが一番であると考えた。その上で保護者の感想を生徒にフィードバックしていくシステムをつくることにした。

2 実践事例

(1)情報発信と保護者の反応

学校全体で道徳教育に取り組んでいることを伝えるために、各学年の道徳の授業の内容を含めた道徳通信を全クラスに2カ月に1回程度配付した。道徳通信の端に返信欄を設け、日々の生活の中での子どもたちの心温まる行動をお知らせいただけるようにした。

一昨年7月の豪雨災害に見舞われた際には、家庭で見られた生徒の姿や浸水した家の片付けを手伝いに来てくれた友達の様子などを教えていただくことができた。校内では見られない生徒の道徳的な実践の姿を知ることができ、保護者の方々も子どもたちの成長を感じることができたようである。その内容はその後の道徳通信に掲載した。

(2)第2学年の取組

①学校行事を通して

本校では毎年、2年生で薬物乱用防止教室を行っている。ここで家庭との連携はできないかと考え、生徒の考えや感想を1枚のワークシート(図1)にまとめ、保護者に読んでいただきメッセージをもらうことにした。ワークシートを考えるうえで、平成30年度全日本中学校道徳教育研究大会兵庫大会の課題別分科会で発表された愛知県一宮市立浅井中学校の道徳科振り返りシートを参考にした。

道徳の授業の感想と講演会の感想を読むことで保護者により深く指導内容が伝わり、「薬物について学ぶことができて良かった」「今まで話をしたことがなく、身近にあるということを教えてくれた」「話し合うきっかけになった」「断ることが難しいというのが本音だと思うが、勇気を奮い起こして断ってほしい」など親子で話し合うきっかけになった。また、わが子を大切に思う親の気持ちを子どもたちが知る機会にもなった。

②「あの人の生き方に学ぶ講演会」を通して

中学校2年生3学期という時期に生活習慣の大切さを再確認し、節度を守った生活を送ろうとすることは大切であると考え、川崎医療福祉大学臨床心理学科教授保野孝弘先生に「眠りと食事、眠りと脳のリズム、眠りの習慣について」と題した講演をお願いした。

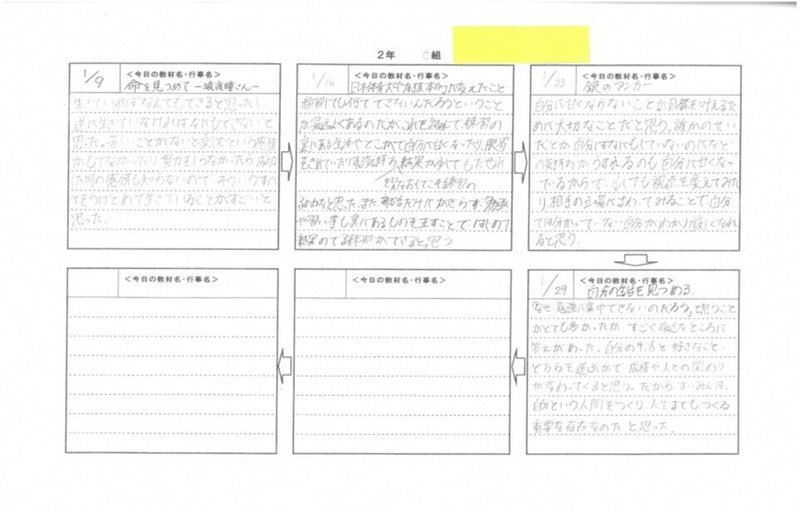

この講演会を「自分を見つめる」というテーマで行う道徳の授業のまとめとして位置付け、前出の道徳科振り返りシートを参考にし、道徳の授業を行う前と3回の道徳授業の感想、講演会の後の自分の考えなどすべてをワークシートに記入できるようにした(図2・3)。また、保護者に講演会の案内を行い、希望者には参加もしていただいた。

講演会後、ワークシートを各家庭に持ち帰らせ、保護者からメッセージをいただいた。保護者からは「時間を上手に使いましょう」「自分を見つめ直すことは大切ですね」「目標に全力で取り組むのって大事。ボーッと取り組まずに頑張れ」「与えられた命、自分のことも人のことも大切にしてほしいです」など、生徒の感想に対するメッセージが多く寄せられた。この保護者からのメッセージのいくつかは道徳通信に掲載し、全クラスに配付した。

3 保護者の意識変化

12月に学校評価アンケートを実施した。保護者の道徳教育に関する項目に対しての肯定的な回答が上昇しており、特に基本的な生活習慣や規範意識を育む子育てに取り組んでいることがうかがえた。学校で行われている道徳の授業内容や生徒の考えを紹介することで関心がより高まっていると考える。

4 成果と課題

(1)成果

生徒に対して、次の項目で学校評価アンケートを実施した。

・項目1 私は人が困っているときに進んで助けている。

・項目2 私は外国の人に話しかけられたら、進んでそれに答える。

・項目3 私は家の手伝いを進んでしている。

・項目4 私は地域の行事に役割をもって参加している。

・項目5 私は先生や地域の方との関わりの中で、将来の進路や生き方について考えることがある。

学年で違いはあるが、「思いやり」に関する項目に対してはおおむね肯定的な回答が上昇している。しかし、平成30年度の2年生は項目2と項目4で1年次よりも数値が下がった。豪雨災害により夏休みのボランティア活動がなくなったことなどが大きな要因だと考えられる。長期休業中だけでなく、学期中のボランティア活動の紹介をもっと積極的に行えば参加者が増えたと予想される。3年生が項目2と項目4の数値が前年より上がったのは、部活動を引退し、2学期のボランティア活動に参加する生徒が多かったからと考えられる。

中学校で行われている道徳の授業を保護者に紹介することで、子どもの良い面や成長を発見する機会がつくられたと考える。一昨年度は学区が豪雨災害に見舞われたということもあり、家族で力を合わせて片付けをしたり、友達の家の片付けを手伝いに行ったりと成長した姿を見ることができたという保護者もおられた。このことも道徳通信の返信欄によって分かったことである。

今回、薬物乱用防止教室後の保護者からのメッセージには、道徳の授業の中でわが子が感じた気持ちに対して共感するものが多く、また、わが子を大切に思う気持ちが読み取れ、生徒も改めて自分が大切にされていると感じたのではないかと思われる。保護者は道徳以外の授業内容については予想できるが、道徳の授業で扱う資料については想定しにくい。道徳の授業内容やめあてを伝え、共に生徒を育成するという学校の姿勢を伝えることで、家庭と連携して教育が行えると思う。

(2)課題

家庭と連携して道徳教育を推進していくためには、積極的に学校から発信していかなければならない。学級通信や道徳通信で紹介することはもちろん、保護者からのメッセージをいただく工夫も必要だと感じた。時間の確保が難しい等の課題もあるが、校内で協力しながら進めていくシステムづくりを進めていきたい。

今後は参観授業で道徳の授業を行うなど、保護者にも積極的に授業の様子を見ていただきたいと考えている。

『教育時報』令和2年10月号「私の工夫」で紹介された実践です